中国“双减”严打教培行业,资本市场巨震,德

中国“双减”严打教培行业,资本市场巨震,德媒这次怎么说的?7月末,中办国办突然下达《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,"双减"政策落地,教培机构遭受几乎毁灭式打击。

小编看完,心头一紧,以德媒一贯作风,怕是又要逮着做文章了。

第二天打开几大媒体网站,果不其然,相关报道纷至沓来。仔细一看,篇篇切入点都不同,评论比新闻内容精彩。

先看《南德意志报》。

题目叫做《为了孩子们的幸福》,从高考前考生和家长所做的“周密准备”引入:

提前定好高考当天接送用的出租车,车牌不能带“4”这个数字;

备考期间,有家长聘请厨师为孩子做“营养餐”;

甚至有的孩子,吸上了“高压氧”,以便更好、更长时间地学习……

如此大的高考压力之下,教培市场的繁荣是必然:

75%学生参加过课外培训,这个行业每年营业额超过1000亿欧元。

而政策落地,引发的市场震动也是必然:

新东方市值下跌75%,香港恒生指数下跌3.5%

文章不长,写到这里,作者抛出了他的观点:

“中国媒体欣喜地表示,这是确保教育公平的一步。然而,大多数人没有提到的是,如此激进干预的一个关键原因,是失败的家庭政策。”

“中国几十年来一直实行严格的生育控制,自1980年以来,中国绝大多数夫妇只被允许生一个孩子。

但从今年夏天开始,每个家庭最多允许生三个孩子,这甚至是政府所希望的,原因在于独生子女政策确实破坏了中国的人口结构:当领钱的人多于交钱的人,这样的养老金制度该如何运作?”

“然而问题是,在大城市,大多数家庭不能也不想负担三个孩子,因为教育成本高得离谱。”

小编按:还算中肯吧。

不同于《南德意志报》最后落脚于中国的生育政策问题,Tagesschau和Tagesspiegel则是在引言部分,就将关注点引到了“中国市场的风险问题”上:

“投资者正大规模从中国公司撤出资金,股价暴跌。对于执政党对中国经济的影响,恐惧加剧”。

“在线学习在中国是一个价值数十亿的市场,而一场教育改革剥夺了公司的商业基础。对于全世界的投资者来说,该国存在风险。”

Tagesschau是这么解释的,包括腾讯、美团、新东方等在内的公司,近期收到政府的一系列打压,看似合理:反垄断、以及加强教育公平,更重要的是,执政党的领导作用不可忽视。

文章表示,愈发严格的政府监管,正在逐步削弱中国企业对于投资者的吸引力。

Tagesspiegel则是给出了更多例子:蚂蚁金服IPO被叫停、滴滴被下架,并搭配了这样的小标题:

“中国,让投资者望而却步”

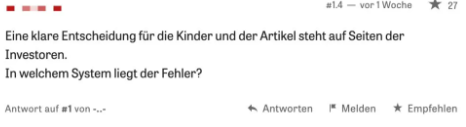

下面一个网友的评论说到了重点:

“一个为了孩子们做的决策,而文章从投资者的角度出发。到底是哪个系统出错了?”

相较于上面三家媒体,《时代周报》就客气地多了,全文只是阐述了一下事件来龙去脉,并没有做更多的延伸和解读。

不过,就这么一篇白开水文章,评论区倒是炸了锅,第一条就很爆炸:

这个评论恰恰也是欧美国家部分无脑键盘侠的一个缩影:反正在中国问题上只要拿制度问题说事肯定占据道德制高点。

不过这届网友确实越来越不好胡弄了。这条前不着村、后不着店的留言,既没说是什么制度出了错,也没说错在哪了,果然引来了大批battle。

“错啥啦?!他们做得对!”

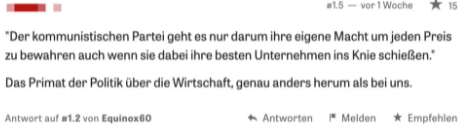

“中国的执政党只对不惜一切代价保住自己的权力感兴趣,即使这意味着向最好的公司的膝盖开上一枪。这恰恰和我们相反。”

“我希望咱这儿的政治家能采取类似的严格行动,打击经济犯罪和腐败。”

“我不愿想象中国的'教育方法'给孩子们带来的后果。他们会不会成为独立的、有同情心的、乐于助人的、有能力的人?”

“在一个所谓的共产主义国家里,不把资本放在最优先的位置,我看不出这有什么不妥。”

写到这里,总的来说这次德媒没有在这个问题上大做文章:

没有在标题上搞事情,没有明褒暗损,没有夸张或捏造的数据,也没有阴间滤镜,网友态度也没有一边倒。

至于拿生育政策和政治制度说事儿,老生常谈了。欢迎大家在评论区留下你的看法哦!

最后,让我们再回到“双减”事件本身。

首先,中国的教培行业走到今天这一步,完全是被资本作死的。本来,教培机构得到资本支持是一件好事,更多的教培机构应该有利于降低学费,但实际上学生的学费和课业负担都越来越重。

原因很简单,资本都是逐利的。铺天盖地的广告向家长贩卖焦虑、互联网的运营模式挤压竞争对手,最终收割垄断利润。最终,资本教家长焦虑,政策教资本做人。

但是对于中国教育内卷的现状能否得到改善,很多人依然报以悲观的态度。不少人都觉得这些教培行业只会换一个壳子继续做同样的事,只是未来可能是有钱人的游戏了。

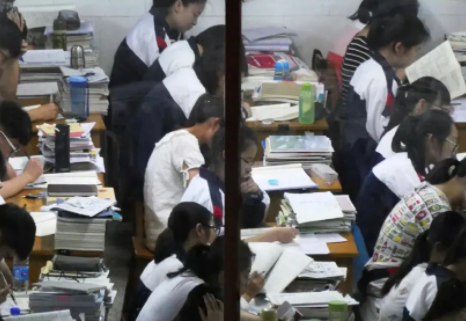

小编也联想到就在7月中旬,在《时代周报》上,看到的一篇名为《孩子们背负着》的文章。那是一位匿名的中国作者,围绕中国教育制度展开的讨论。

彼时,双减政策还没落地,但是已经开始打击教师有偿补课。文章开头,作者以5月9日社交媒体上的一则视频切入,视频中,一名私自补课的学校教师,通过爬墙,躲避政府人员的检查。

在这位作者看来,这样的政府动作,不过是又一次“减负”的尝试,而Ta把这样一次又一次尝试,定义为“一场漫长而徒劳的战斗”。

为何漫长?

作者提到,自第一条“减负”政策1995年发布以来,在新中国成立后不到六年的时间里,北京为减轻学生的学习负担做了不少于9次的尝试。

又为何徒劳?

作者认为教育系统的残酷竞争,父母的推动,都让“减负”无法真正落实。

“只要中国经济和社会体系中成年人的竞争压力没有减少,儿童的竞争压力也将继续存在”。

小编可以理解这位作者的苦心,至于ta的结论是否正确,不敢妄下决断。

就在ta这篇文章发出十天后,中国对教育培训行业的监管再升级,严禁教培机构“资本化”运作。

或许这位作者在看到相关报道时,想法会有所动摇。

小编也期待,在三年、五年、十后,改革成效终显现,那时,可以看到这位作者满怀喜悦,再发一篇名为《孩子们不再背负》的文章。

关于这次“双减”政策,你又是怎么看的呢?